Les débuts

Né Paris en 1816, il suit des cours à l’école gratuite de dessin, et intègre, à l’âge de 15 ans, l’Ecole des Beaux-arts de Paris. Il y devient l’élève des sculpteurs David D’Angers, James Pradier et Antoine-Louis Barye et devient amis avec de nombreux artistes reconnus de l’époque, tels que Charles-François Daubigny, ou encore Louis Steinheil et Trimolet. De ces amitiés, naît un réseau solidaire au sein de l’île Saint-Louis, dans lequel des artistes, des écrivains ou encore des poètes, tels que Théophile Gautier et Charles Baudelaire, s’y rencontrent, discutent, échangent, produisent des travaux.

22 rue des Amandiers

Installé au 22 rue des Amandiers avec ses amis, Victor Geoffroy-Dechaume se consacre à l’exécution de modelages destinés à l’orfèvrerie. Ses débuts sont concluants et des commandes majeures se présentent par le biais d’important orfèvres pour qui il est amené à inventer des formes, généralement allégoriques et inspirées de la nature. On peut notamment citer Wagner, Rudolphi, ou encore Freument-Meurice.

Premiers travaux

C’est l’ornemaniste Claude-Aimé Chenavard (1798-1838), un des principaux acteurs du renouvellement stylistique dans les arts décoratifs qui rompent avec le néo-classicisme à partir de 1830, qui fait appel en premier à V. Geoffroy-Dechaume. Ce dernier réalise alors pour lui une « coupe poisson » en 1835.

C’est dans les mêmes années qu’il rencontre l’orfèvre Charles Wagner (1799-1841) qui avait compris que le renouvellement des formes passait par la collaboration avec les sculpteurs. Il réalise pour lui dès l’année suivante des figures de femmes d’après modèles et d’animaux, avant de proposer un modèle pour un vase commandé par le duc de Luynes en 1837. Ce vase, communément appelé vase de l’Intempérance nous est connu par des gravures et les modèles fournis. Il fut présenté lors de l’Exposition des produits de l’Industrie en 1839 sur le stand de Wagner qui reçut une médaille d’or.

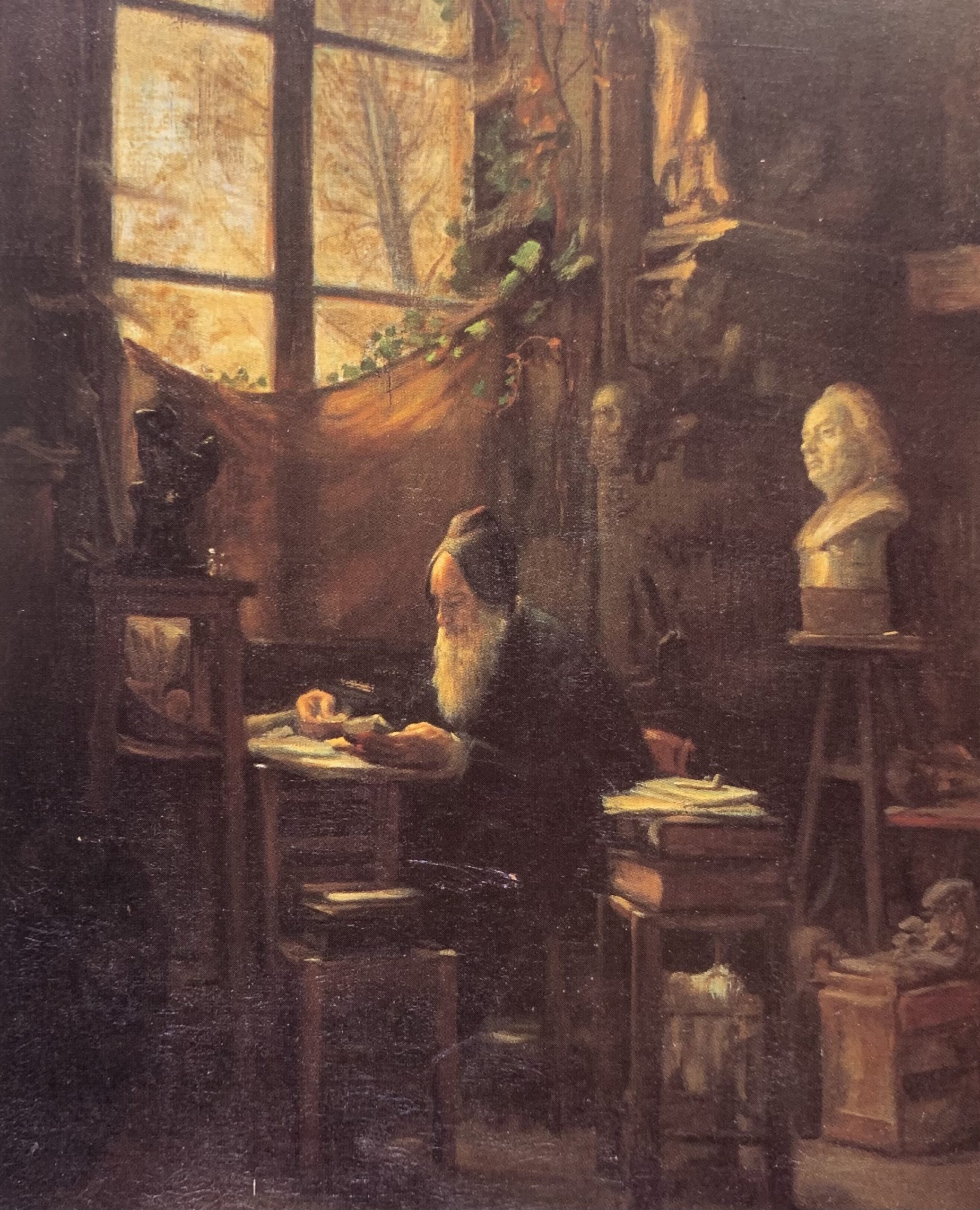

Charles-François Daubigny (1817-1878) (attribué à), Geoffroy-Dechaume, la nuit entrain d’exécuter une pièce d’orfèvrerie, devant le modèle du vase de l’Intempérance.

Dessin, fonds Geoffroy-Dechaume

Le mariage

Il se marie avec Sidonie Mouton avec qui il aura 4 enfants, Adolphe-Louis qui deviendra plus tard son élève et collaborateur, Marie, Amélie et Valentine. La famille est réside quai de Tournelle, quai d’Anjou et dans le village de Valmondois.

Exposition des produits de l'Industrie

Geoffroy-Dechaume est représenté à l’Exposition des produits de l’Industrie de 1844, bien qu’il ne soit presque pas cité dans les rapports de jury. Il est pourtant qualifié par un des critiques comme l' »un de nos plus habiles sculpteurs ornemanistes (…), dont le talent ne s’éclipserait point dans une sphère plus haute. » (Extrait de L’Industrie). A cette occassion, il collabore avec l’orfèvre Freument Meurice pour la réalisaion de la « la coupe des vendanges », dont un exemplaire est conservé au musée du Louvre, un autre au Château de Compiègne et un autre dans une collection privée.

Il réalise aussi pour Rudolphi les modèles du vase Ondine et d’une corbeille de mariage

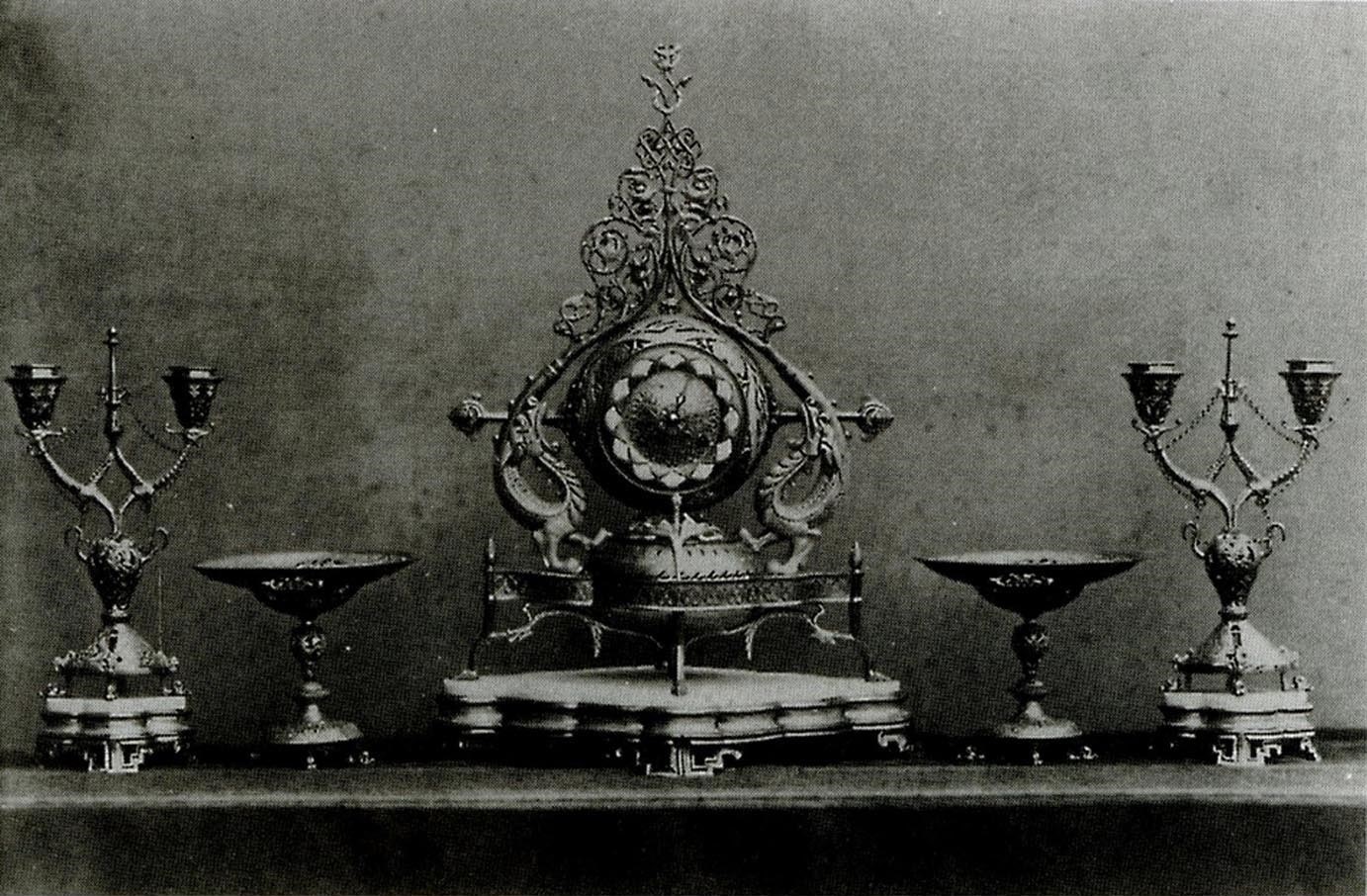

Gravure présentant les pièces exposées par Rudolphi à l’Exposition des produits de l’Industrie en 1844

La statuaire et la restauration

C’est à partir de 1848 que Geoffroy-Dechaume s’intéresse aussi à la statuaire et collabore avec des architectes renommés comme Boeswillwald, Ruprich-Robert ou encore Lassus et Eugène Viollet-Le-Duc. Notamment pour la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, pour laquelle il produisit douze statues en bronze des douze apôtres. Pour ce chantier, il réalisa également l’une de ses œuvres les plus connues, « Le Beau dieu » occupant le trumeau du portail centrale, de la grande façade de la cathédrale, le portail du jugement dernier. Il participa également, toujours sous la direction des architectes Lassus et Viollet-Le-Duc, au chantier de restauration de la Sainte chapelle, pour laquelle 12 statues en pierre des douze apôtres lui furent commandées. Au cours de sa carrière, il reçut également de nombreuses commandes de statues et de monuments officiels.

Les premières Expositions Universelles

L’orfèvre Rudolphi et le bronzier Delafontaine présentèrent lors des premières Expositions Universelles à Londres et Paris des pièces d’orfèvrerie civile dont les modèles avaient été fournis par Geoffroy-Dechaume. Notamment pour le premier, en 1851, un guéridon acheté par Frédéric VII, roi du Danemark, et en 1855, un vase en argent oxydé « composé par M. Geoffroy-Dechaume et ciselé par M. Poux »

Le second, montrait en 1855 des candélabres, coupes, coffrets, flambeaux, etc. dont les modèles étaient dus à Geoffroy-Dechaume, ainsi qu’une pendule persane.

A cette occasion, Victor Geoffroy-Dechaume reçevait une médaille de coopérateur de Première classe.

Directeur du musée de sculpture comparée

En 1885, le sculpteur est nommé directeur du musée de sculpture comparée, actuellement devenu le musée des monuments français, au sein de la cité de l’architecture.

Adolphe-Louis Geoffroy-Dechaume

Son fils expose au salon à partir de 1861 et jusqu’en 1910. Reconnu en tant que sculpteur, il travailla notamment les sculptures animalières mais également les bustes en marbres, d’après ceux de son père.

Postérité

A sa mort en 1892, Geoffroy-Dechaume laissa de nombreuses œuvres, tels que des moulages, des photographies, des dessins, des estampes ou bien des croquis, dont une grande partie a été légué et vendu au musée des monuments français et y est actuellement conservée. Certaines de ces œuvres sont signées par des amis, des connaissances, des artistes avec lequel il a collaboré, tels que Marville, Mestral, Charles Nègre pour les photographies Viollet-le-Duc ou encore Lassus, pour les dessins d’architecture, Boulard, Daumier, Baudelaire, pour les dessins etc. Le fonds qu’il constitue est considérable, avec plus de 1400 moulages, 385 photographies, 2000 dessins, croquis et calques, 700 estampes, et 3000 pièces d’archives.